Vendredi 26 août 2022 sur le site des écluses de Fonseranes

Intervention de Serge Malbec, coordonnateur de la Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs de Béziers.

Le canal du midi a permis dès le XVIIème siècle, via Toulouse, de relier l’océan Atlantique à la Méditerranée, une prouesse que l’on doit au Biterrois Pierre Paul Riquet et nous voulions l’honorer une fois encore.

Nous avons la volonté de continuer à sensibiliser les héraultais, touristes et vacanciers à la symbiose entre l’histoire de notre région et l’histoire du Canal, « mine de hauts lieux touristiques » tels que les églises, chapelles. Hélas, pendant 2 ans la pandémie due à la Covid 19 n’a pas permis de maintenir les rencontres musicales, poétiques ou théâtralisées.

La Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs de Béziers a tenu à maintenir ce rendez-vous pour la quatrième fois afin de continuer d’assurer une présence « chrétienne » le long du canal du midi, dans le cadre exceptionnel des écluses de Fonseranes où seront associés le chant, la musique et le théâtre cette année.

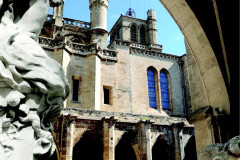

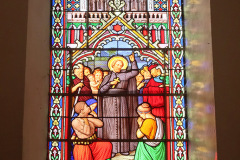

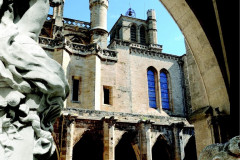

Nous profitons de ce temps pour sensibiliser le public au patrimoine religieux des lieux traversés, ce qui est dans la mission de la PRTL. A Béziers dans le cœur de ville, la cathédrale Saint Nazaire -Saint Celse, qui est sous nos yeux, est un lieu ouvert tous les jours, ainsi que l’église Sainte Madeleine et la chapelle des Pénitents. La Basilique Saint Aphrodise, les églises St Jacques et St Jude ouvertes certains jours et à la demande. Dans tous ces édifices religieux ce sont des bénévoles qui assurent l’accueil des visiteurs et font découvrir ces lieux de foi et de prière. Cette année sera exceptionnelle avec près de 250 000 personnes pratiquantes ou pas, croyantes ou non croyantes qui y seront entrées. A noter le renfort depuis que Jean-Claude Maurel est entré en maison de retraite, de deux agents municipaux qui assurent l’ouverture, de la cathédrale, l’accueil et la surveillance de ce lieu dont la commune est propriétaire depuis 1905, bien que le curé en demeure l’affectataire.

Myriam Sirventon qui a pris ma suite en tant que déléguée diocésaine de la PRTL m’a fait savoir hier qu’elle regrettait de ne pas pouvoir pas être présente, mais nous assure de son soutien.

Avant de donner la parole aux artistes, je remercie l’équipe de bénévoles qui m’entoure, le Père Bernard Boissezon, archiprêtre de la cathédrale pour ses encouragements et tous les prêtres de Béziers et les laïcs chargés des annonces, pour leur rôle de relai pour la diffusion des informations.

Remercier Robert Menard, Président de la Communauté d’agglomération Béziers-Méditerranée, qui a donné son accord à l’organisation de cette rencontre sur ce site, Jean Muller, directeur de l’Office de Tourisme et le personnel qui ont fait connaître la rencontre et facilité l’organisation sur place. Remercier encore Monsieur Robert Menard mais en tant que Maire de la commune cette fois, d’avoir mis à notre disposition du personnel communal et le matériel nécessaire au bon déroulement de cette manifestation culturelle. Malheureusement son emploi du temps ne lui a pas permis d’être présent. Toutefois il a demandé à Monsieur Michel Moulin, son adjoint à la mairie et conseiller communautaire de le représenter. Je le salue et le remercie pour son constant soutien.

Merci à tous ceux qui ont relayé l’information, les paroisses, les médias et tous les annonceurs. Merci à nos amis touristes, vacanciers, plaisanciers et vous tous d’être ici présents ce soir c’est une belle marque de sympathie et d’encouragement.

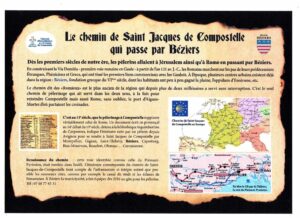

Enfin, je voudrais remercier tous les intervenants et plus particulièrement aujourd’hui le chanteur Jean-Pierre Torrent, Sabine Liguori pianiste, que l’on a plaisir à retrouver, rejoint par Cécile Di Marino au violon. Nous accueillons pour la première fois Amaury De Nervaux Loys et Monique Cerles, acteurs « amateurs » mais très professionnels, pour témoigner de l’histoire Biterroise de Pierre-Paul Riquet ce génie. Bien entendu sera évoqué le passage des pèlerins (qui autrefois allaient à Rome) et se rendent depuis des siècles à Saint Jacques de Compostelle via le canal du midi et le site de Fonserane.

La bible parle souvent du pain et du vin ; synonymes de toute nourriture, ils ne sont pas réservés à Israël, ils sont le bien commun des grecs, des romains et de nombreux peuples de l’Antiquité. Dans la Bible, la vigne, le vin et le vigneron sont cités près de 500 fois. Le vin est lié à la sédentarisation.

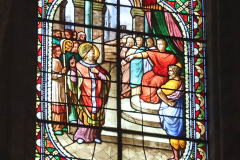

La bible parle souvent du pain et du vin ; synonymes de toute nourriture, ils ne sont pas réservés à Israël, ils sont le bien commun des grecs, des romains et de nombreux peuples de l’Antiquité. Dans la Bible, la vigne, le vin et le vigneron sont cités près de 500 fois. Le vin est lié à la sédentarisation. Jésus est invité à un mariage. Vers la fin du banquet, il n’y a plus de vin. Marie, sa mère, s’en aperçoit ; elle le dit à Jésus ; ce dernier fait remplir d’eau 6 jarres de pierre, destinées aux rites de purification des juifs.

Jésus est invité à un mariage. Vers la fin du banquet, il n’y a plus de vin. Marie, sa mère, s’en aperçoit ; elle le dit à Jésus ; ce dernier fait remplir d’eau 6 jarres de pierre, destinées aux rites de purification des juifs.